Domeniche del tempo ordinario: contenuti e significati

Nella Chiesa è appena cominciato il “tempo ordinario”.

Abbiamo già visto che, nel corso dell’anno liturgico, esso dura trentatré o trentaquattro settimane. In ogni domenica, esso è rivolto a celebrare, ossia a far rivivere, non tanto un particolare evento o un mistero della vita di Gesù, ma Cristo stesso, nella totalità e globalità del suo mistero di Figlio di Dio, Salvatore e Redentore di tutta l’umanità.

Ciò avviene, in particolare, nelle diverse domeniche, il cui nome latino Dies Domini, Dominica significa “giorno del Signore”. Dalla III all’ultima domenica di questo tempo, i Vangeli annunciati sono quelli Sinottici (Matteo, Marco, Luca), dei quali si cerca di dare una lettura continua. In effetti tale lettura è semicontinua, perché fatta su singoli episodi della vita di Cristo, ossia su fatti e insegnamenti scelti fra quelli più significativi espressi nel Vangelo scelto.

Dei tre Vangeli: Matteo, Marco e Luca, ogni anno ne viene annunciato uno. I tre anni sono indicati con una delle lettere A, B, C. Il Vangelo di Giovanni, per la sua particolare profondità e ricchezza, non è attribuito ad alcun anno specifico, ma le sue pagine sono lette ogni anno, nelle solennità, le feste e anche in alcune domeniche particolari.

Quest’anno, ricorre l’Anno B. Alla domenica le letture della Parola di Dio sono tre. Solitamente la prima lettura è scelta dall’Antico Testamento e la seconda, invece, dalle Lettere degli Apostoli.

L’insieme delle tre letture segue un contenuto ed esprime un significato ben preciso. L’Antico Testamento illustra l’opera di preparazione dell’umanità alla “pienezza dei tempi”. Tale pienezza è iniziata con l’Incarnazione, ossia con la nascita e la venuta di Gesù di Nazaret, il Cristo, in mezzo a noi e nella storia del mondo. La prima lettura anticipa e prepara la comprensione dell'episodio, azione o discorso del Signore, descritto nel Vangelo.

Essa fa parte e illustra la storia della salvezza, ossia del cammino che il Signore ha compiuto con l’umanità, lungo i secoli e i millenni. Leggendola conosciamo l’infinita pazienza e misericordia divina, nei confronti di una umanità dalla “dura cervice”, ossia infedele e ostinata a seguire i propri progetti terreni errati, dimenticando o posponendo quelli divini, di alleanza, salvezza e gioia.

La seconda lettura, invece, è tratta dal Nuovo Testamento, per mostrare i modi in cui il nuovo popolo di Dio, la Chiesa, si misurò, subito e sempre, con i nemici di Cristo: le forze del male, il peccato del mondo, la mentalità del secolo. Queste espressioni descrivono gli atteggiamenti umani inclini a ragionare sempre in modi esclusivamente terreni, dimentichi dei progetti divini di salvezza o irriconoscenti dei piani di santità che Dio prepara e realizza per tutta l’umanità.

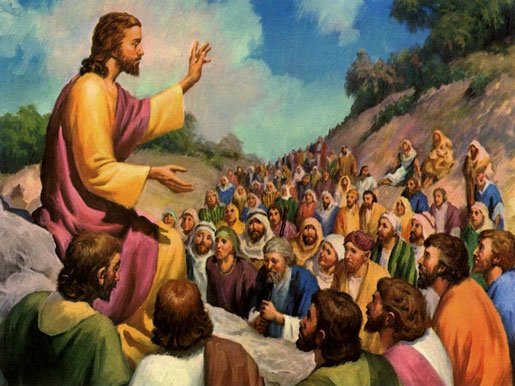

Il Vangelo, infine, ci presenta Gesù Cristo che opera per la nostra salvezza. Le varie domeniche ce lo mostrano come: maestro sapiente che insegna e illumina; medico pietoso che cura, lenisce risana e guarisce le nostre infermità; buon pastore che guida, nutre, orienta, protegge, conforta e consola.

Tutto ciò avviene nel contesto dell’Eucaristia domenicale, la mensa del Signore, culmine del culto e della liturgia. In essa il Signore si fa nostro cibo e nostra bevanda, pane santo di Risurrezione, pegno di gioia e di vita eterna.

Gualberto Gismondi

Il tempo liturgico non è un’idea o una nozione, ma una realtà. E per essere precisi, diciamo che è una realtà della vita quotidiana. Per questo vien detto ordinario.

Il tempo liturgico non è un’idea o una nozione, ma una realtà. E per essere precisi, diciamo che è una realtà della vita quotidiana. Per questo vien detto ordinario.